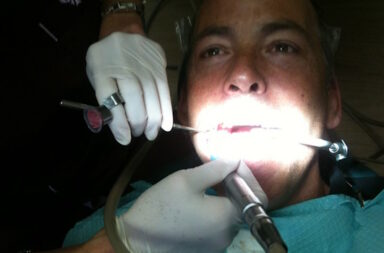

Pfeilschnell und gut an die Umgebung angepasst: der Gepard. © Güldem Üstün under cc

Die Entwicklung zur Vollkommenheit markiert das Erreichen eines Idealzustandes. So weit ist die Sache klar, darüber hinaus aber nichts mehr, denn was Vollkommenheit ausmacht, ist bereits nicht mehr so leicht zu sagen. Vielleicht noch für eine künstlerische Darbietung oder eine sportliche Großtat, aber sonst?

Schon der Begriff Entwicklung ist etwas doppeldeutig. Einerseits meint er Entwicklung als Veränderung oder Anpassung an sich stetig verändernde Zustände, zum anderen kann man Entwicklung als eine Bewegung zum Höheren oder Besseren verstehen. Ausführlicher in Besser und schlechter oder nur anders? – Die Entwicklungsstufen der Weltbilder (1), wo wir den Beginn der Reise angeschaut haben. In „Entwicklung zur Vollkommenheit“ wollen wir das Ende der Reise betrachten, besser gesagt schauen, was unter einem solchen Ende überhaupt zu verstehen ist.

Die verschiedenen Zeiten, Kulturen und Weltanschauungen gebären auch unterschiedliche Vorstellungen von Vollkommenheit, das ist unmittelbar einsichtig. Daher ist die wichtigere Frage, ob sie auch strukturelle Gemeinsamkeiten zeigen oder ob tatsächlich jede Form der Vollkommenheit unterschiedlich ist.

Biologie, Gesellschaft und Psychologie

Die Entwicklung zur Vollkommenheit in der Biologie gibt es kaum. Am ehesten ließe sich ein Trias aus gelungener Anpassung, biologischer Fitness und der geglückten Zeugung von Nachkommen, die ihrerseits alt genug werden um selbst Nachkommen zu zeugen und dies auch tun, nennen. Damit wäre der Sinn des Lebens – aus einer biologischen Sicht – erfüllt, wenn noch eine hohe Fähigkeit zur Anpassung an die Umwelt, die weitgehend mit dem überlappt, was biologische Fitness meint, vererbt wird. Vollkommenheit wäre hier also die optimale Anpassung an die gegebenen Lebensumstände und die Vererbung der Gene.

Anpassung ist auch ein Modell der gesellschaftlichen Sicht auf Vollkommenheit. Das wäre in dem Fall ein Leben, das den aktuell gültigen Vorstellungen eines nahezu idealen Lebens weitgehend entspricht. Doch daran wird auch das Problem erkennbar, denn diese Lesarten sind weitgehend solche, bei denen das Individuum nicht gefragt wird. Es hat die Klischeevorstellungen der Vollkommenheit zu erfüllen, lediglich ausstaffiert mit Kitsch höherer Güte aus dem Luxushandel, doch von der psychischen Disposition an den gesellschaftlichen Vorstellungen der Mittelschicht orientiert. Das Individuum ist gezwungen immer mit der aktuellen Mode zu gehen und immer ganz vorne mit dabei zu sein, was sicherlich einigen Menschen Spaß macht, aber als allgemeines Vorbild der Vollkommenheit eher fragwürdig ist. Eher entdeckt man darin Elemente einer opportunistischen Haltung dem Leben gegenüber, die Inhalte werden zunehmend egal, Hauptsache man passt sich an. So bleibt man letztlich dem Diktat der Mode unterworfen und diese Einbuße an individueller Freiheit kann man schwer als Vollkommenheit ansehen.

Analog gab und gibt es auch in der Psychologie Bewegungen, die primär darauf ausgerichtet waren oder zum Teil noch sind, das Individuum an die Gesellschaft anzupassen, so ist von Freud das therapeutische Ziel ausgegeben, den Menschen liebes- und arbeitsfähig zu machen. So reduzierend hat Freud das aber nie gemeint und viel weiter ging hier die Verhaltenstherapie, die nun, wie der Name schon sagt, davon ausging, dass es richtiges und falsches Verhalten gibt. Falsches Verhalten sei dann eben falsch gelerntes – der theorerische Hintergrund der Verhaltenstherapie ist die behavioristische Lerntheorie – und mit der passenden Umkonditionierung könne man dann auch wieder lernen, sich richtig zu verhalten. Was dabei völlig unter den Tisch fällt ist die Frage, was denn eigentlich „richtiges“ Verhalten ist, genauer gesagt wird dabei unausgesprochen vorausgesetzt, dass richtiges Verhalten genau das ist, was die Gesellschaft brauchen kann. Was aber, wenn die Gesellschaft totalitär, faschistisch oder selbst krank ist? Anpassung, selbst in ihrer vollkommenen Form kann hier nicht des Rätsels Lösung sein.

Das Ich und die Gesellschaft

Wenn die Entwicklung zur Vollkommenheit nicht über Anpassung laufen kann, dann vielleicht über ihr Gegenteil? Gerade auch in unserer europäischen Kultur gilt Individualität als ein Ideal und die Selbstverwirklichung als ein erstrebenswertes Ziel. Wenn die Vollkommenheit also nicht erreicht werden kann, indem man sich anpasst, dann vielleicht dadurch, dass man radikal seinen eigenen Weg geht und auf die Vorgaben der Gesellschaft pfeift? Vollkommenheit also verstanden als Gegenentwurf zum Modell davor, als die Freiheit seinen eigenen Weg zu gehen oder sogar nichts und niemanden zu brauchen, sich selbst zu genügen?

Im schlechten Fall wäre das narzisstisch und von Neid gespeist. Ich brauche niemanden, als Ausdruck es nicht ertragen zu können, dass jemand anderer etwas haben könnte, was mir wertvoll erscheint. Doch manche Menschen scheint es in die innere oder äußere Einsamkeit zu ziehen. Ob diese Eremiten vor etwas wegrennen oder mutig sind und mit dem Anspruch zu sich zu finden einfach nur ernst machen, oder es einfach nur ihrem Naturell entspricht, wissen wir nicht. Vielen Menschen gibt es etwas und es verändert sie durchaus positiv, wenn sie sich einige Wochen auf eine Alm zurückziehen, manche meditieren ein Jahr irgendwo in einer Felsenhöhle. Andere ziehen sich in ein Kloster zurück, beginnen zu schweigen und wieder andere werden zu Exzentrikern, ihr Rückzug findet inmitten der Welt statt, in die sie einerseits eingebunden sind und mit der sie andererseits wenig zu tun haben, weil sie oft glücklich in ihrer eigenen Welt leben. Ist das Vollkommenheit? Gesellschaftlich wird das eher als abseitig oder versponnen betrachtet, aber wie wir sahen haben die Normen der Gesellschaft da nicht das erste und letzte Wort.

In der narzisstischen oder anderen, die eigene Emotionalität betonenden Varianten ist man nun zwar nicht mehr dem Diktat der Mode unterworfen, dafür aber dem der eigenen Affekte. Was immer der Körper und die eigene Stimmungslage befiehlt, man hat Folge zu leisten. Ein wenig Distanz zu sich wäre also doch ganz gut, gerade so, dass man den Ruf des Körpers als Impuls verspürt, aber noch selbst entscheidet, ob und inwieweit man ihm Folge leistet.

Ein Ansatz, den die Entwicklungspsychologie durchaus auf dem Schirm hat und zuweilen als höchste Stufe der Entwicklung ansieht. Nach Ansicht der Entwicklungspsychologie besteht zwischen dem Körper und seinen Impulsen, sowie dem Geist oder Gewissen, eine dynamische Beziehung, die sich im Laufe der Entwicklung des Kindes verändert. Zunächst dominiert der Körper, der frühe Geist ist eher ein Werkzeug, um die eigenen Bedürfnisse noch besser zu befriedigen. In der Trotzphase beginnt der Geist schließlich die Kontrolle über die rein biologischen Bedürfnisse zu übernehmen, man lernt den Körper kontrollieren zu können und empfindet eine gewisse Lust an dieser Kontrolle. Eine Phase der Verdrängung des Impulses beginnt.