Kaum ein Thema ist derzeit so medienpräsent wie der Extremismus, egal unter welcher Überschrift: der religiöse Extremismus des IS, der in Teilen rechtsradikale Extremismus der Hooligans. Nicht zu vergessen, dass linksradikale Straftaten ebenfalls seit Jahren zunehmen und es in Deutschland fast schon traditionell zu nennende Straßenschlachten mit der Polizei gibt.

Dazu kommen Bandenkriege im Rockermilieu, organisierte Kriminalität der klassischen und neuen Art, die sich vor allem des Internets bedient, global die Drogenkriege in Mexiko, Spannungen und Revolten im arabischen Raum und, neuerdings mehr beachtet, auch in Afrika. Wer will, kann den Hindu-Fundamentalismus hinzunehmen, von den bekannten Dauerbrennern ganz zu schweigen.

Als sei das nicht genug, herrscht politisch zwischen der NATO und Russland eine Stimmungslage, bei der man sich entscheiden kann, ob sie an den Kalten Krieg erinnert oder bereits Kalter Krieg ist.

Der erste Reflex ist zumeist, sich von extremistisch gesinnten Menschen und ihren Motiven zu distanzieren und sie innerlich weit weg zu schieben. Vermutlich war das in dieser Einfachheit noch nie richtig, aber es klappte, da man selbst mit der Sache nichts mehr zu tun hatte. Extremisten, das sind die anderen, die Verrückten, Menschen, die irgendwie gestört sind, die mit dem wie man selbst lebt nichts zu tun haben.

Diese Beschreibungen sind zu simpel und greifen immer weniger. Längst nicht alle Rechtsextremen sind grölende Dumpfbacken, die nur Dosenbier und Schlägereien im Sinn haben. Längst nicht alle islamischen Extremisten sind von Beginn an fanatisiert und längst nicht alle, die sich irgendwelchen Motorradgangs anschließen oder sich Straßenschlachten mit der Polizei liefern, sind mit etwas zu viel Aggression im Blut auf die Welt gekommen.

Es ist eine komplexe Gemengelage, aber eine, deren einzelne Stränge man in Teilen verstehen kann. Die Motive in Mexikos Drogenkrieg zu ziehen, Söldner in Afghanistan zu werden oder sich mitten im satten Europa dem Extremismus zuzuwenden, sind verschiedener Art.

Es ist sicher auch unterkomplex zu sagen, die Attraktivität des Extremismus sei in allen Fällen in armen Regionen einzig und allein der Armut oder dem Elend geschuldet, aber statistisch erklärt Armut sehr viel. Elend, ohne Möglichkeiten auf Besserung, lässt die Menschen ihr Leben als den Überlebenskampf empfinden, der er in diesen Regionen der Welt, das können die Weiten Afghanistans sein oder die Innenbezirke amerikanischer Großstädte, tatsächlich ist.

In einigen Ländern der Welt sind extremistische Formen des Widerstandes auch eine Form des politischen Widerstandes, doch manchmal ist auch der Wunsch nach Gewalt vorrangig und wird dann als politisch verbrämt.

Extremismus durch den Youth Bulge

Gunnar Heinsohn hat die These des Youth Bulge formuliert. Dieser These nach braucht es keine politischen, religiösen oder sonstigen ideologischen Gründe um Gewaltphänomene hervorzurufen. Es reicht, dass der Anteil an jungen Männern in der Gesamtbevölkerung, ohne die Möglichkeit soziale Rollen zu finden, zu groß wird (im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung: Heinsohn spricht hier von Anteilen, die >30% liegen), um ziemlich sicher in einen Extremismus zu führen, der sich dann in Kriegen oder Bürgerkriegen ausdrückt.

Der Youth Bulge erklärt nicht alles, seine Brisanz kann durch andere Faktoren angefeuert oder abgemildert werden, aber die These erklärt, warum Armut und Elend nicht die einzigen Faktoren sind, die Menschen zu Extremisten machen, sondern es gerade die gebildeten und wohlgenährten Kinder sind, die dem Extremismus zusprechen. Es fehlt nicht an Nahrung, sondern an sozialen Rollen, an etwas, mit dem sich junge Männer identifizieren können.

Extremismus in Europa

Die Situation in Europa ist also eine völlig andere, denn hier finden wir weder Hunger noch ein überstarkes Anwachsen der Bevölkerung, im Gegenteil, weiteste Teile Europas stagnieren oder schrumpfen demographisch sogar, besonders stark auch die ehemals kommunistischen Staaten.

In Deutschland scheint die Situation so zu sein, dass eine große Zahl von Menschen, für die der Extremismus tatsächlich eine Option ist, aus einem eher bildungsfernen und sozial abgehängten Milieu stammt, zumindest im Vergleich zum sozialen- und Bildungsstand der Gesellschaft, in der sie sich befinden. Doch es bringt wenig, auf die ohnehin schon Ausgegrenzten mit dem Finger zu zeigen, sondern wir wollen versuchen zu verstehen, was ihnen der Extremismus dieser oder jener Spielart gibt.

Im Falle der sozial Abgehängten ist es relativ einfach: eine neue Identität, ein Ideal mit dem man leben und auf das man stolz sein kann, statt sich fortwährend als Mensch zweiter Klasse zu fühlen. Auf einmal heißt es: „Du bist nicht irgendwer, du bist unser Mann, genau auf dich haben wir gewartet, Willkommen.“

In einer Gesellschaft, in der der Wind insgesamt eisiger wird, ist das nicht der Fall. Mit Spott und Häme werden Menschen zuweilen ausgegrenzt, die Reaktion darauf ist Kränkung, Scham und in der Folge oft Hass und Neid auf die anderen, auf „die Gesellschaft“ und ihre Repräsentanten und die Normalbürger, sowie der Wunsch zu zerstören, was man selbst nicht haben kann.

Aber es sind nicht nur die Ungebildeten, die sich extremistischen Organisationen anschließen. Teilweise sind es intelligente und erfolgreiche Menschen. Das typische Profil für einen Moslem-Extremisten war eine Zeit lang mal der unauffällig lebende, gut integrierte Ingenieur- oder Technik-Student, das muss jene Mehrheit verwirren, die tatsächlich einfach nur gut integriert ist.

Unter Hooligans findet man junge, smarte Rechtsanwälte, das links- und rechtsextreme Milieu hat nicht nur seine tumben Krawallbrüder, sondern auch intelligente, eloquente und gelegentlich charismatische Leute. Warum ist eine extremistische Haltung für diese Menschen attraktiv? Das ist nicht allein durch einen Mangel an Bildung oder Einkommen zu erklären, offenbar suchen sie auch etwas, was sie bei uns nicht finden.

Orientierung

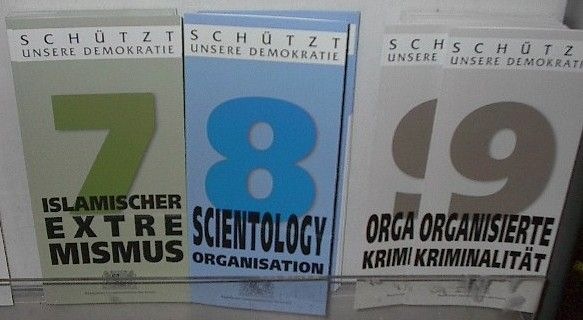

Warnung vor Extremismus. © Jeff Barnes under cc

Unsere Zeit des Pluralismus definiert sich darüber, dass sie einen sehr weiten und toleranten Raum anbietet. So schön diese Freiheit ist, sie ist auch ein Stück weit unscharf, muss es vermutlich sein. Ein Sprung vom Konkreten ins Abstrakte, von der moralisch konkreten Anweisung zum ethischen Prinzip. Das wird nicht von allen Menschen als gut und befreiend empfunden, weil es dem Individuum zwar sagt, es könne machen, was es will, aber nicht sagt, was richtig und falsch ist. Auf manche Menschen wirkt das zu unkonkret und Wischiwaschi, sie wollen lieber klare Rollen und Zuordnungen, Orientierung im Leben.

Patriarchales Modell

Extremistische Gruppen bieten fast durch die Bank ein patriarchales Modell an. Das bedeutet in aller Regel einen starken, männlichen Anführer zu haben, dessen Autorität nicht infrage gestellt wird und insgesamt eine recht hierarchische Einteilung. Das mag nicht jeder, aber die, die es mögen, wissen, wo sie stehen. Vielleicht, wenn sie noch Novizen in der Gemeinschaft sind, ganz unten, aber dafür ist ihre Gemeinschaft eine Wahlverwandtschaft und dort überhaupt Mitglied sein zu dürfen, wird bereits als Privileg empfunden.

Auch wenn man in der Welt draußen als Nichts zählt, wer eine Gruppe gefunden hat, für die die Welt der Normalen der letzte Dreck ist, dem tut es nicht mehr weh von der Masse abgelehnt zu werden. Irgendwann hat man auch das ehrliche Empfinden, der Welt der „Normalen“ gar nicht mehr angehören zu wollen, von der man das Gefühl hat, sie werde von Menschen, die wie bloße Marionetten funktionieren und die weit unter einem stehen, bewohnt. Die Normen und Werte, die Ziele und Lebensweise dieser Alltagswelt kommen einem immer fremder, fragwürdiger und schließlich verachtenswert vor. Die neuen Werte mögen rigide sein, aber man weiß, wo es lang geht und dem oft bedingungslosen Gehorsam, der (zumindest anfangs) freiwillig und gerne geleistet wird, steht ein Gefühl der Sicherheit gegenüber: die Gruppe und ihr Anführer wird den einzelnen schützen, je treuer man folgt, umso mehr.

Einer steht für den anderen ein

Ein starkes Motiv ist es, Mitglied einer verschworenen Gemeinschaft zu sein, die zwar von der Mehrheit der Gesellschaft abgelehnt (und manchmal gefürchtet) wird, aber gerade deshalb nach innen nur umso mehr zusammenhält. Hier steht einer für den anderen ein, die Bande zwischen den einzelnen Mitgliedern sind mitunter stärker als zur eigenen Familie. Man hat das gute Gefühl, dass, wenn man ein Problem hat, die anderen wirklich da sind. Sind die Organisationen groß und einflussreich genug und im kriminellen Milieu angesiedelt, bieten sie ihren Mitgliedern sogar im Knast Schutz. Auch das ist keine schlechte Botschaft. Wo du auch bist, wir sind bei dir, wir lassen niemanden im Stich. Bevor wir die Nase rümpfen, kein Geringerer als Altkanzler Kohl hat in der Spendenaffäre sein Ehrenwort über die demokratischen Rechte der Gemeinschaft gestellt, die er eigentlich vertreten sollte.

Menschen, die sich von diesen Gruppierungen und geheimen Gesellschaften angezogen fühlen, sind daher längst nicht in alle Fällen amoralisch, sie haben nur kein Interesse an der konventionellen Moral der Gesellschaft, die sie ablehnen und die sie ablehnt. Innerhalb ihrer Gemeinschaft können sie durchaus anständig und treu sein und sich für ihre Gefährten einsetzen, den Begriff Ganovenehre gibt es nicht erst seit gestern.

Auserwähltheit und Initiation

Menschen müssen sich nicht nur abgehängt fühlen, um das Gefühl zu haben, dass der Alltag nicht alles gewesen sein kann. Manche wollen mehr von ihrem Leben als die Routine ihnen bieten kann und schließen sich Gemeinschaften an, die in den Augen der Menschen, die sie faszinierend finden, einen elitären Touch, einen besonderen Klang haben. Vereinigungen, die in der Subkultur einen Namen haben, eine Hausnummer, ein Mythos sind. Wenn schon, will man genau da mitmachen.

Diese Gemeinschaften bauen selbst Hürden auf, es darf durchaus nicht jeder ein Mitglied werden, man muss sich bewähren, eine alte Gewohnheit, die ihren eigenen Reiz ausübt, ob Logen, politische Organisationen oder Motorradgangs. Ulrich Schnabel schreibt in seinem lesenswerten Buch „Die Vermessung des Glaubens“, dass genau jene religiösen Gemeinschaften mehr Zulauf haben, die von ihren Mitgliedern etwas verlangen. Die katholische Kirche verzeichnet in Deutschland einen dramatischen Mitgliederverlust, mit einer Ausnahme: das Opus Dei, die Geheimorganisation der römisch-katholischen Kirche, hat gegen den Trend Zulauf.

Wenn Menschen sich zu einer Gruppe besonderer und auserwählter Menschen zugehörig fühlen können, ist das natürlich in der Vielzahl der Fälle ein erhebendes Gefühl für das eigene Ich, ein Gefühl des Stolzes, das viele dieser Menschen oft so noch nicht vermittelt bekommen haben.

Omertà

In extremistischen Gruppierungen gilt oft ein striktes Schweigegebot. Man braucht sich im Selbstverständnis der Gruppe oft an keinerlei Regeln der gewöhnlichen Welt halten, doch innerhalb der eigenen Gruppe gelten strikte Regeln und das eherne Gesetz des Schweigens. Kooperation mit dem Staat oder ein Wort zu Uneingeweihten gilt als Verrat, der oft extrem bestraft wird.

Abenteuer

Ein weiterer Grund ist, dass dies eine aufregende und spannende Welt ist. Die Regeln sind einfach, sie lauten Gut gegen Böse, man weiß, in welches Lager man gehört – selbst gehört man immer zu den, gelegentlich missverstandenen, Guten – und in einer zugespitzten Welt erlebt man einfach immer wieder Abenteuer. Manchen macht das Angst, doch für einige ist das, wovor andere zurückzucken, das Salz in der Suppe, das, wofür sich das Leben erst lohnt. Man kann sich beweisen, zeigen, dass man mutig ist. Im Internetzeitalter werden gerade junge Leute mit passend gemachten Videos angeworben. Hier stehen eher Spaß und Abenteuer als weltanschaulicher Anspruch auf dem Plan, eine Mischung, für die viele jungen Menschen, in der großen Überzahl Männer, zu gewinnen sind.

Gesellschaftliche Gründe für den Extremismus

Längst nicht alle, die sich irgendwann einer extremistischen Organisation anschließen oder mit dem Gedanken spielen, sind Psychopathen, geborene Kriminelle oder auch nur sonderbar. Manche sind im besten Sinn ziemlich normal, aber finden einfach keinen Platz in der Gesellschaft. Man rätselt oft darüber, warum die an sich gut integrierten Einwanderer der dritten oder vierten Generation sich radikalisieren, die mitunter gutes Deutsch sprechen und eine normale Karriere wie andere Menschen auch machen könnten.

Die wiederholte Forderung sich zu integrieren ist sicher richtig, aber was ist mit einem jungen Menschen muslimischer Abstammung, der in der vierten Generation hier in Deutschland lebt und bestens integriert noch immer nicht angenommen wird? Der das frustrierende Gefühl der Zurückweisung erlebt, ob bei Job-, Wohnungssuche oder in der Liebe? Was unserer Gesellschaft fehlt – wohl auch aus der anerzogenen Gewohnheit, kein kritisches Wort über Migranten und ihre Nachkommen zu verlieren und im Zweifel lieber weg zu gucken, um nicht als Rassist oder Nazi dazustehen -, ist eine klare Vorstellung darüber, was ein Mensch, der vielleicht eine andere Hautfarbe oder einen fremden Namen hat, denn leisten muss, um als einer von uns zu gelten. Niemand gibt denen, die sich integrieren wollen, eine klare Ansage, wann dieser Prozess denn nun erfolgreich vollzogen ist.

Die sozialen Rollen fehlen auch hier, mitten in Europa. Realistische Forderungen sind dabei weniger übergriffig, als der Verzicht auf klare Regeln. Wer auf Grenzen vollkommen verzichtet, wird oft nicht als der nette Freund angesehen, sondern als Waschlappen, mit dem man tun und lassen kann, was man will. Zudem nimmt er dem anderen aber auch die Möglichkeit, sich an diesen Grenzen zu orientieren.

Denn, wer seinerseits alles tut, was er tun kann, nie im negativen Sinne auffällig wird und immer noch als „der andere“ oder „verdächtig“ gilt, fühlt sich irgendwann vielleicht nachvollziehbar gekränkt und winkt ab. Eine Willkommenskultur ist in Deutschland eher ein Fremdwort, eine klare Ansage, was jemand leisten muss, um zu uns zu gehören, fehlt. Das kann frustrieren und so suchen diese jungen Menschen ihre Zugehörigkeit woanders, dort, wo man sie als Bruder mit offenen Armen willkommen heißt. Es ist etwas, was wir ändern können, jeder einzelne, vielleicht ändern müssen, damit weniger Menschen extremistische Angebote attraktiv finden. Dieses Sammelbecken von teilweise unnötig frustrierten Menschen wird von denen genutzt, die diese Gemütslage kennen und eine Heimat anbieten.

Die kümmern sich

Rechtsextreme Gruppierungen sind viel breiter aufgestellt als früher und dezentraler organisiert. Das Bild von Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel ist antiquiert, längst gibt es den rechtsextremen Hipster mit Jutetasche und veganer Kost und längst legen sich Rechtsextreme ein neues Image zu. Ähnlich wie die Mafia in Teilen Italiens oder die „Diebe im Gesetz“ in Russland, beginnen sie sich um die Anliegen der Bürger zu kümmern, organisieren Kinderfeste, helfen den Omas beim Einkauf und sind hier und da einfach hilfsbereit.

Dies ist als „Masche“ durchaus bekannt, wundern darf man sich darüber, dass man es weiß, aber es niemanden zu interessieren scheint, durch eigene, bessere Hilfsangebote diesen Gruppierungen das Wasser abzugraben. Auch das ist etwas, was wir ändern könnten, in dem Fall mal etwas, was man von unseren Politikern einfordern darf. Wenn bestimmte Menschen oder Regionen fallen gelassen werden und nur noch für Extremisten interessant sind, hat die Gesellschaft versagt und zwar von der Spitze an.

Entzauberungen

So nachvollziehbar es ist, dass Menschen sich in Einzelfällen extremistischen Angeboten zuwenden, so oft kann es auch zu Enttäuschungen und Entzauberungen kommen. Manche Menschen quält im Laufe der Zeit ihr Gewissen. Es kann sein, dass eine gehörige Portion Wut und Enttäuschung sie in die Arme von Extremisten getrieben hat, doch das Gewissen kann man nicht so einfach ausschalten.

Dazu kommt, dass in vielen Gruppierungen zwar eine klare Hierarchie herrscht, aber diese oft genug ein Schreckensregiment ist. Einspruch und Zweifel am System werden oft nicht einmal in Ansätzen geduldet, ein Abweichen von der einmal eingeschlagenen Linie auch nicht. Recht schnell und unmissverständlich wird klar, dass man erstens mit drinhängt und es besser für einen selbst wäre, dass man dicht hält und es zweitens andernfalls keinen sicheren Ort mehr auf der Welt gäbe, eine Sprache, die gewöhnlich verstanden wird.

Stress

Simpler Stress kann Menschen dazu bringen, wieder auszusteigen, falls das möglich ist. Es ist einfach anstrengend, wenn man einer extremistischen Gruppierung angehört, die äußerlich leicht erkennbar ist. Einerseits fürchten sich die meisten Menschen vor einem, auf der anderen Seite steht man ständig im Fadenkreuz gegnerischer Gruppierungen, die es fast immer gibt. Das ist anstrengend und eine oft berechtigt paranoide Szenerie, die nicht jeder Mensch aushält.

Hat man die Gewissheit, von den Ermittlungsbehörden beobachtet zu werden, kann man das entweder für lächerlich halten, weil man dieselben für Papiertiger hält, es kann auch sein, dass man das Gefühl entwickelt, an mehreren Fronten kämpfen zu müssen, etwas, was den Stress erhöht. Das hängt ein Stück weit von der eigenen psychischen Gestimmtheit ab.

Es kann im Zuge bewaffneter Auseinandersetzungen auch zu Traumatisierungen kommen. Ist das mal der Fall, so ist das schwer zu verkraften, kommt man aus der Geschichte nicht mehr raus, hat man ein doppeltes Problem.

Treue wird nicht immer belohnt

Extremistische Gruppen folgen häufig einer strengen Hierarchie und manche sind zwar bereit, anfangs zu dienen, wollen aber selbst hoch hinaus. Wenn man das Gefühl hat, es nun verdient zu haben in der Hierarchie nach oben zu kommen, weil man Jahre in treuer Gefolgschaft gedient hat, aber dabei übergangen wird, kann das zu Neid und Missgunst kommen. Oft ist es auch so, dass das anfängliche Gefühl der Kameradschaft, gerade wenn die erste Begeisterung verflogen ist und man die internen Strukturen ein wenig kennt, einem Klima von wechselseitigem Misstrauen weicht.

Die Ideale werden verraten

Gerade in Gruppierungen mit einem weltanschaulichen Hintergrund, der Gewalt rechtfertigt, weil man letzten Endes „besser“ ist als der Rest der Welt, kann es einzelne Mitglieder enttäuschen, wenn sie im Laufe der Zeit mitbekommen, dass die hohen Ideale, denen man sich verschrieben hat, nicht immer eingehalten werden. Diese können durchaus zu prominenten Aussteigern werden, eine Gefahr für jede Organisation, wenn sie zu viele ihrer Mitglieder frustriert oder die Doppelmoral zu offensichtlich wird. Edward Snowden ist das prominenteste Beispiel eines Enttäuschten, der den Eindruck hat, dass man im Namen des Guten oder auf der richtigen Seite stehend dennoch – oder gerade deshalb – nicht alles machen darf, was möglich ist.

Wenn die Macht und Strahlkraft der Gruppe nachlässt, kann das ebenfalls dazu führen, dass die Anhänger sich in alle Winde zerstreuen oder die Fronten wechseln.

Der Nachteil des Raubtier-Weltbildes

Mafiagruppierungen haben oft Probleme mit einer internen Brutalisierung. © Eneas De Troya under cc

Mafiagruppierungen haben oft Probleme mit einer internen Brutalisierung. © Eneas De Troya under cc

Innerhalb extremistischer Organisationen herrscht so gut wie immer ein missionarisches Weltbild vor, gemischt mit einer Einstellung, dass die Welt ein Ort des Kampfes von allen gegen alle ist. Es gibt nicht viele Menschen, die eine solche Haltung lange ertragen, denn der Wunsch ist vermutlich auch bei vielen Anhängern extremistischer Gruppierungen da – je größer sie werden, umso mehr -, dass man irgendwann auch mal ankommt.

Gerade die Anführer solcher Organisationen können aber schlecht den Schalter umlegen, da ihre Persönlichkeitsstruktur oft die des Kämpfers auf Lebenszeit ist. So sind solche Organisationen oft genötigt, klein und im Untergrund zu bleiben, was eine Selektion hin zu immer mehr Extremismus bedeutet. In vielen dieser Gruppierungen hat man es am Ende mit Mitgliedern zu tun, die immer rücksichtsloser und brutaler werden, was dazu führen kann, dass sie sich selbst in der Gewalt gewohnten Szene einen Ruf extremer Grausamkeit aufbauen, doch das geht auf Kosten der Fähigkeit eine Organisation leiten zu können. Mit dem Grad an antisozialer Einstellung sinkt die Fähigkeit zu planen und auch die Schritte und Möglichkeiten des Feindes realistisch einschätzen zu können. So bleibt Gewalt und Sadismus um ihrer Selbst willen am Ende dieses Selektionsprozesses das einzige Ziel, doch die Attraktivität und Stabilität einer solchen Gruppierung sinkt für die Mehrzahl der Menschen.

Das andere Problem liegt in der eigenen Psyche, man kommt mit diesem Weltbild nie wirklich an. Kampf und Misstrauen auf dem Boden der Überzeugung, dass die ganze Welt aus mehr oder weniger geschickten und starken Kämpfern besteht, ist am Ende des Tages kein gutes Gefühl. In Filmen sieht man manchmal die Wandlung des Anführers, der im Laufe der Jahre und seiner Macht immer gelassener, großherziger und weiser wird, doch oft ist es so, dass Anführer immer paranoider werden und aus Angst alle um sie herum bespitzeln lassen und mitunter, wenn die Macht dazu groß genug ist, töten. Ein Schreckensregiment, in dessen inneren Kreis sich nur noch jene wagen, die ihrerseits narzisstisch und paranoid genug sind, um dieser Stimmung standzuhalten, doch das stellt wiederum eine Gefahr für den Anführer dar.