Pfeilschnell und gut an die Umgebung angepasst: der Gepard. © Güldem Üstün under cc

Die Entwicklung zur Vollkommenheit markiert das Erreichen eines Idealzustandes. So weit ist die Sache klar, darüber hinaus aber nichts mehr, denn was Vollkommenheit ausmacht, ist bereits nicht mehr so leicht zu sagen. Vielleicht noch für eine künstlerische Darbietung oder eine sportliche Großtat, aber sonst?

Schon der Begriff Entwicklung ist etwas doppeldeutig. Einerseits meint er Entwicklung als Veränderung oder Anpassung an sich stetig verändernde Zustände, zum anderen kann man Entwicklung als eine Bewegung zum Höheren oder Besseren verstehen. Ausführlicher in Besser und schlechter oder nur anders? – Die Entwicklungsstufen der Weltbilder (1), wo wir den Beginn der Reise angeschaut haben. In „Entwicklung zur Vollkommenheit“ wollen wir das Ende der Reise betrachten, besser gesagt schauen, was unter einem solchen Ende überhaupt zu verstehen ist.

Die verschiedenen Zeiten, Kulturen und Weltanschauungen gebären auch unterschiedliche Vorstellungen von Vollkommenheit, das ist unmittelbar einsichtig. Daher ist die wichtigere Frage, ob sie auch strukturelle Gemeinsamkeiten zeigen oder ob tatsächlich jede Form der Vollkommenheit unterschiedlich ist.

Biologie, Gesellschaft und Psychologie

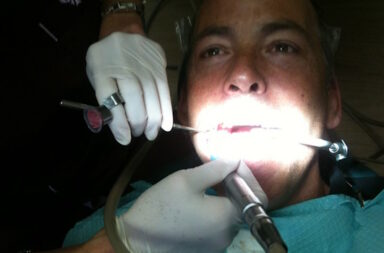

Die Entwicklung zur Vollkommenheit in der Biologie gibt es kaum. Am ehesten ließe sich ein Trias aus gelungener Anpassung, biologischer Fitness und der geglückten Zeugung von Nachkommen, die ihrerseits alt genug werden um selbst Nachkommen zu zeugen und dies auch tun, nennen. Damit wäre der Sinn des Lebens – aus einer biologischen Sicht – erfüllt, wenn noch eine hohe Fähigkeit zur Anpassung an die Umwelt, die weitgehend mit dem überlappt, was biologische Fitness meint, vererbt wird. Vollkommenheit wäre hier also die optimale Anpassung an die gegebenen Lebensumstände und die Vererbung der Gene.

Anpassung ist auch ein Modell der gesellschaftlichen Sicht auf Vollkommenheit. Das wäre in dem Fall ein Leben, das den aktuell gültigen Vorstellungen eines nahezu idealen Lebens weitgehend entspricht. Doch daran wird auch das Problem erkennbar, denn diese Lesarten sind weitgehend solche, bei denen das Individuum nicht gefragt wird. Es hat die Klischeevorstellungen der Vollkommenheit zu erfüllen, lediglich ausstaffiert mit Kitsch höherer Güte aus dem Luxushandel, doch von der psychischen Disposition an den gesellschaftlichen Vorstellungen der Mittelschicht orientiert. Das Individuum ist gezwungen immer mit der aktuellen Mode zu gehen und immer ganz vorne mit dabei zu sein, was sicherlich einigen Menschen Spaß macht, aber als allgemeines Vorbild der Vollkommenheit eher fragwürdig ist. Eher entdeckt man darin Elemente einer opportunistischen Haltung dem Leben gegenüber, die Inhalte werden zunehmend egal, Hauptsache man passt sich an. So bleibt man letztlich dem Diktat der Mode unterworfen und diese Einbuße an individueller Freiheit kann man schwer als Vollkommenheit ansehen.

Analog gab und gibt es auch in der Psychologie Bewegungen, die primär darauf ausgerichtet waren oder zum Teil noch sind, das Individuum an die Gesellschaft anzupassen, so ist von Freud das therapeutische Ziel ausgegeben, den Menschen liebes- und arbeitsfähig zu machen. So reduzierend hat Freud das aber nie gemeint und viel weiter ging hier die Verhaltenstherapie, die nun, wie der Name schon sagt, davon ausging, dass es richtiges und falsches Verhalten gibt. Falsches Verhalten sei dann eben falsch gelerntes – der theorerische Hintergrund der Verhaltenstherapie ist die behavioristische Lerntheorie – und mit der passenden Umkonditionierung könne man dann auch wieder lernen, sich richtig zu verhalten. Was dabei völlig unter den Tisch fällt ist die Frage, was denn eigentlich „richtiges“ Verhalten ist, genauer gesagt wird dabei unausgesprochen vorausgesetzt, dass richtiges Verhalten genau das ist, was die Gesellschaft brauchen kann. Was aber, wenn die Gesellschaft totalitär, faschistisch oder selbst krank ist? Anpassung, selbst in ihrer vollkommenen Form kann hier nicht des Rätsels Lösung sein.

Das Ich und die Gesellschaft

Wenn die Entwicklung zur Vollkommenheit nicht über Anpassung laufen kann, dann vielleicht über ihr Gegenteil? Gerade auch in unserer europäischen Kultur gilt Individualität als ein Ideal und die Selbstverwirklichung als ein erstrebenswertes Ziel. Wenn die Vollkommenheit also nicht erreicht werden kann, indem man sich anpasst, dann vielleicht dadurch, dass man radikal seinen eigenen Weg geht und auf die Vorgaben der Gesellschaft pfeift? Vollkommenheit also verstanden als Gegenentwurf zum Modell davor, als die Freiheit seinen eigenen Weg zu gehen oder sogar nichts und niemanden zu brauchen, sich selbst zu genügen?

Im schlechten Fall wäre das narzisstisch und von Neid gespeist. Ich brauche niemanden, als Ausdruck es nicht ertragen zu können, dass jemand anderer etwas haben könnte, was mir wertvoll erscheint. Doch manche Menschen scheint es in die innere oder äußere Einsamkeit zu ziehen. Ob diese Eremiten vor etwas wegrennen oder mutig sind und mit dem Anspruch zu sich zu finden einfach nur ernst machen, oder es einfach nur ihrem Naturell entspricht, wissen wir nicht. Vielen Menschen gibt es etwas und es verändert sie durchaus positiv, wenn sie sich einige Wochen auf eine Alm zurückziehen, manche meditieren ein Jahr irgendwo in einer Felsenhöhle. Andere ziehen sich in ein Kloster zurück, beginnen zu schweigen und wieder andere werden zu Exzentrikern, ihr Rückzug findet inmitten der Welt statt, in die sie einerseits eingebunden sind und mit der sie andererseits wenig zu tun haben, weil sie oft glücklich in ihrer eigenen Welt leben. Ist das Vollkommenheit? Gesellschaftlich wird das eher als abseitig oder versponnen betrachtet, aber wie wir sahen haben die Normen der Gesellschaft da nicht das erste und letzte Wort.

In der narzisstischen oder anderen, die eigene Emotionalität betonenden Varianten ist man nun zwar nicht mehr dem Diktat der Mode unterworfen, dafür aber dem der eigenen Affekte. Was immer der Körper und die eigene Stimmungslage befiehlt, man hat Folge zu leisten. Ein wenig Distanz zu sich wäre also doch ganz gut, gerade so, dass man den Ruf des Körpers als Impuls verspürt, aber noch selbst entscheidet, ob und inwieweit man ihm Folge leistet.

Ein Ansatz, den die Entwicklungspsychologie durchaus auf dem Schirm hat und zuweilen als höchste Stufe der Entwicklung ansieht. Nach Ansicht der Entwicklungspsychologie besteht zwischen dem Körper und seinen Impulsen, sowie dem Geist oder Gewissen, eine dynamische Beziehung, die sich im Laufe der Entwicklung des Kindes verändert. Zunächst dominiert der Körper, der frühe Geist ist eher ein Werkzeug, um die eigenen Bedürfnisse noch besser zu befriedigen. In der Trotzphase beginnt der Geist schließlich die Kontrolle über die rein biologischen Bedürfnisse zu übernehmen, man lernt den Körper kontrollieren zu können und empfindet eine gewisse Lust an dieser Kontrolle. Eine Phase der Verdrängung des Impulses beginnt.

Integration von Körper und Geist

In der westlichen Psychologie ist ein Höhepunkt der Entwicklung erreicht, wenn es zu einer Integration von Körper und Geist kommt. In dieser Version sollten die rohen Bedürfnisse des Körpers sublimiert werden, was einerseits einen Zugang zur ungehemmten Kreativität und Spontaneität bedeutet, der in der konventionellen Phase unterdrückt wird. Andererseits behält man doch eine gewisse Kontrolle und bezieht aus der seine Kraft. Man ist kreativ und intellektuell auf der Höhe, durch Neurosen nicht groß gehemmt. Ist das der Zustand der Vollkommenheit? Ken Wilber hat seine Zweifel. Bei der Fusion von Körper und Geist, so sagt er, fällt mit der neurotischen Hemmung auch die Verdrängungsschranke weg. Als Ergebnis werden nun all die alten Ängste und Befürchtungen wieder ins Bewusstsein gespült, was im Ergebnis dazu führt, dass diese Menschen zwar ungeheuer entwickelt sind, sich aber hundeelend fühlen. Nun gepaart mit der reifen Potenz des Geistes, die eben versteht, dass die Welt ist, wie sie ist und alle frohen Botschaften als inauthentische Tröstungsprojekte disqualifiziert.

Als Prototypen dieser Denkschule sieht Wilber die Existentialisten, die alle Beruhigungen zurückweisen und die Welt als einen beunruhigenden bis absurden Ort ansehen, frei von einem tieferen Sinn. Aber wenigstens Camus muss man von diesem Urteil ausnehmen, der dem Absurden doch die Stirn bot und uns Sisyphos – dessen Schicksal es ist, einen runden, schweren Stein der Berg raufzuwuchten und sobald er oben ist, rollt der Berg auf der anderen Seite zurück ins Tal – als glücklichen Menschen präsentiert. Aber reicht das zum Bild der Vollkommenheit? Eher nicht.

Vollkommenheit als Seelenzustand

Wo der Philosoph kneift – nicht nur die Existentialisten tun das, auch Mauthner lässt in seinem philosophischen Wörterbuch an der Vollkommenheit kein gutes Haar: „Vollkommenheit ist eine Wortleiche. Sie braucht nicht mehr totgeschlagen zu werden. Nur die Sinne wollte ich dafür schärfen, daß sie übel zu riechen anfängt.“ Ein deutliches Resümee. – da kann uns vielleicht die Kunst oder Religion weiter helfen. Die Kunst betrachtet dabei eher die Vollkommenheit eines Kunstwerkes, einer menschlichen Schöpfung, wir wollen uns hier eher den Höhepunkt einer Entwicklung anschauen, an deren Ende Vollkommenheit als Resultat steht.

Hier gehen Religion und gewisse Spielarten der Esoterik, obwohl sie sich sonst oft nicht riechen können, eine Koalition ein. In dieser Lesart ist der vollkommene Mensch ein sanfter Mensch, weise und leise, der gerade in seiner immer währenden Duldung Züge des Märtyrers annimmt. Man stellt ihn sich milde lächelnd und alles verzeihend vor. In der Esoterik wird vom Eingeweihten gesprochen. Gemeint ist ein Eingeweihter in bestimmte Mysterien, ein Mensch, der Geheimnisse kennt, diese jedoch nicht selbstsüchtig anwendet und entweiht, sondern allein zum Wohle der Menschheit agiert.

Ein etwas kitschiges Bild einer engelsgleichen Gestalt auf Erden, die vielleicht als Idealbild taugt und zeigt, was möglich wäre, nämlich ein durch und durch friedliches und harmonisches Leben auf Erden zu führen. Ein Wunsch, der verbreiteter ist, als man oft glauben will, denn wer will nicht in Frieden und Harmonie, in Einklang mit der Umwelt und seinen Liebsten sein Leben leben, essen, was Mutter Erde uns freiwillig schenkt und ein guter Mensch sein? Ein schönes Bild, das an das Gute im Menschen glaubt und appelliert.

Aber auch ein einseitig verzerrtes Bild und gerade das ist die Bezeichnung für Kitsch: Die Betonung einzelner Aspekte des Ganzen, gerne frei von Aggression und oft auch von Sexualität, ein Engel auf Erden und genau dieses Engelhafte markiert den unrealistischen Aspekt des Bildes, der Mensch ist von Anfang an ein Wesen, was immer auch aggressive und sexuelle Bedürfnisse hat. Aber ist das nicht wieder nur Verdrängung? Eine neurotische Unterwerfung unter die kitschige Seite der reinen Kindheit, als hätte Freud nie gelebt?

Wenn der liebe Gott der böse ist

Man ist schon sehr früh drauf gekommen, dass das Bild des Reinen und Lichten eher einseitig ist, was bei der Entwicklung zur Vollkommenheit damit eher die Halbzeit als das Endergebnis ist. Schön, wenn man sich beherrschen kann, vor allem für das Zusammenleben. Triebunterdrückung oder Impulskontrolle, wenigstens für eine gewisse Zeit, ist die Eintrittspforte in die Welt der Kultur, wer dazu nicht bereit ist, hat von der Gesellschaft in der er lebt auch nichts als Gegenleistung zu erwarten. Doch Vollkommenheit als optimale Anpassung an die Werte der Gesellschaft erschien eher unzureichend als Kriterium für Vollkommenheit.

Also muss da notwendigerweise noch etwas anderes kommen. Die Literatur ist voll davon, es ist eine Sicht, die schwer verstanden wird, von den Gegnern so wenig wie von den Anhängern. Die dunkle Seite der Esoterik, die Magie, findet man hier wieder, ebenso wie Strömungen der Gnostik, durchaus auch Mystiker des Christentums und anderer Religionen. Sie alle kennen die dunklen Aspekte der Gottheit, die zerstörerischen Prinzipien, kennen und verehren sie. Ob Hades, Mars oder Kali oder in der verrückten Weisheit vieler früher Formen des Zen oder anderer Richtungen, bei denen ein Guru, als Repräsentant der Einheit, oft alles andere als eine liebevoll gütige Vaterfigur war, sondern mit einer Unbarmherzigkeit auf dem Pfad der Weisheit agierte, die wir hier und heute nicht mehr tolerieren würden.

In der schlechten Variante handelt es sich bei diesem Ansatz nicht um den Gipfel der Weisheit, sondern einfach um eine Umkehr der einseitig lichten in eine einseitig dunkle Gestalt. Die einen wollen die Werte umwerten, in dem sie sie einfach mit umgekehrten Vorzeichen versehen, die primitivste Lesart, da man hier noch immer an die gleichen Werte gebunden ist, man tanzt nur mit dem Rücken um das goldene Kalb. Denn ob das Bild aber nun ganz in lichte Pastelltöne und Weichzeichnung oder dunkel und böse gezeichnet ist, es bleibt ein halbes Bild.

Gnostische Ansätze gehen meistens einen Schritt weiter, indem sie die ganze Welt zurückweisen um auf die Ebenen einer reinen Geistigkeit zu gelangen, Welt und Materie erscheinen ihnen in ihrer Gesamtheit als das Böse und Vollkommenheit ist nur im Geistigen zu erlangen.

Archetypenlehre und die Entwicklung zur Vollkommenheit

Ein fast vollkommener Anblick. © Mark Strobl under cc

Von all diesen Ansätzen gibt es unüberzeugende Formen und Sackgassen. Aber man sollte es sich nicht zu leicht machen, denn auf diesem Terrain bekommen wir wenigstens Antworten über das, was Vollkommenheit sein könnte, die etwas haltbarer sind. Eine Mixtur aus Archetypen, Magie, Psychologie, sowie einem Rückgriff auf alte mythische Traditionen. Ob man dabei eine Zweiheit konzipiert, wie bei Yin und Yang im Taoismus, drei Teil wie bei der Alchemie, ein Vierheit, wie bei den Elementen der Griechen, fünf, wie bei den Chinesen, oder sieben, neun, 12, 22, 64 oder sonst wie viele, ist dabei uninteressant. Es ist auch kein Widerspruch, wenn die Wirklichkeit mal in vier, 12, oder 64 Teile zerfällt, weil das alles mögliche Perspektiven sind, genauso wie ein Elefant ein Säugetier ist, aus Organen, Zellen, Atomen und Quarks besteht und auch das kein Widerspruch ist.

Schöpfung und Erkenntnis ist Zerstückelung, ist das Zerlegen einer Ganzheit (falls es diese gibt) in Teile. Aus der Sicht von Archetypenlehren kann ein Ziel nun aber definiert werden, es ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Ganzheit. Und bei einer Ganzheit geht es nicht darum, ganz schwarz oder ganz weiß zu sein, sondern die Polarität wieder zu vereinen. Oder eben eine beliebige andere Vielheit. Vollkommenheit ist dann erreicht, wenn die Gegensätze wieder geeint sind.

Aber was heißt das nun für das praktische Leben, wenn man nun tatsächlich vorhat, das zu tun? Ich kann ja nicht gut und böse, ordentlich und schlampig, Einzelgänger und Gruppenmensch, Heiliger und Psychopath zugleich sein. Doch darum, so hört man in diesen Lehren, geht es auch nicht. Es geht nicht um die konkrete Tat, sondern darum das Prinzip zu begreifen, doch dieses Begreifen ist wiederum kein rein intellektueller Akt, es bedeutet, dass man das Prinzip im Bedarfsfall auch leben und anwenden kann.

Gewöhnlich hat man im Leben seine Stärken und Vorlieben, sowie Bereiche, die man weniger gut beherrscht und solche, die man niemals tun würde. Gerade die letzten sind interessant, da man sich mit der Verweigerung dieser Bereiche der Vollkommenheit verweigert. Als der Buddha jemanden als Schüler bekommen sollte, der noch nie gelogen oder gestohlen hatte, schickte er ihn erst mal wieder weg, da er das Leben nicht kann. Er sollte wiederkommen, wenn er gelogen und gestohlen hat. Im Zen gibt es eine Geschichte, in der ein eifriger Schüler nach ewiger Meditation die Erleuchtung doch nicht fand, den ganzen Krempel hinschmiss und zu einer Prostituierten ging … unmittelbar war er erleuchtet.

All das sind nicht nur nette Geschichten, keine Märchen, die uns einfach unterhalten wollen, sondern in diese Form gebrachte Botschaften, mit einem echten Anspruch. Die meinen das ernst. Es wäre ein Missverständnis daraus abzuleiten, dass bei einer Prostituierten Erleuchtung besser zu erlangen sei als in der Meditation, denn jenen, die so vorgehen, fehlt ja nun wieder die andere Seite. Dabei geht es nicht allein um das konkrete Tun, sondern darum, dass man zu dem was man tut auch steht. Wie wir wissen, gibt es die buntesten Formen die Motive des eigenen Handels nicht zu erkennen: Verdrängungen, Verleugnungen und Projektionen vielfältigster Art.

Archetypen und Projektion

Wenn wir bei diesem archetypischen Ansatz der Entwicklung zur Vollkommenheit bleiben, dann geht es darum, alle Prinzipien in sich anzusammeln. Archetypische Prinzipien sind eine Art Oberbegriff zu Alltagssituationen. So können Schreien, Schlagen, Drohen Aggression ausdrücken. Da man dabei oft rot anläuft, die Muskeln durchblutet werden, wobei der Blutdruck steigt, ist klar, dass dies zusammen gehören könnte. Wenn ein Raubtier mit aller Gewalt seine Beute reißt, ist das ebenfalls auf dieser Linie, der Boxer oder Rennwagen am Start ebenfalls. Aggression ist in der neutraleren oder übergeordneten Version einfach Impuls oder Anfang: Es geht los und zwar hier mit aller Wucht. Darum sind Neuerungen und Umstürze auch oft diesem Prinzip unterworfen. Aber eben auch der Frühling den wir so mögen, wenn wir keine Allergiker sind.

Ebenso gibt es ganz verschiedene Arten Gemütlichkeit auszudrücken. Das kann das Bett oder Lieblingssofa ein, aber auch der flauschige Hausanzug, die Badewanne, die Massage, aber auch die Stammkneipe, die Lieblingsecke oder eine Szene einer alten Frau, die auf einer Bergalm Butter in eine gusseiserne Pfanne gibt.

Dabei gibt es leitende Fragen, die uns weiter bringen: Was kann ich mit dem Bewusstsein umfassen, wo steige ich aus? Was könnte auch ich sein und wozu sage ich kategorisch nein?

Sich nach getaner Arbeit ein Bad zu gönnen, den Bademantel überzustreifen und es sich im Sofa gemütlich zu machen, das kennen vermutlich viele, kaum jemand wird da Widerstände haben. Bei der Vorstellung jemanden zu töten schon viel eher. Ich doch nicht. Andererseits, wenn die Familie, die eigenen Kinder bedroht sind, sieht die Sache vielleicht anders aus. Aber das läuft noch unter Notwehr.

Da wo die Projektion einsetzt, ist zuverlässig die Stelle, an der man aussteigt. Mit mir nicht. Das habe ich noch nie getan und das werde ich auch nie tun.

Mord aus Habgier. Andererseits, wenn man sich vorstellt, bettelarm zu sein, zu hungern und gleichzeitig zu sehen, wie andere im relativen Luxus leben, wissend, dass man ohne Perspektive ist, je so zu leben? Aber auch das ist noch recht einfach. Was ist mit der nächsten Drehung? Morden, weil man es einfach kann, die Gelegenheit hat und sich irgendwann fragt: „Ja, wieso eigentlich nicht?“ Und ist der Damm erst gebrochen, fallen die nächsten Morde viel leichter. Wo steige ich aus, was ist für mich vollkommen unvorstellbar? Und es geht noch weiter: Mord aus sadistischer Lust, einfach um den Triumph zu spüren, Macht über Leben und Tod zu haben und zu demonstrieren, dass man überlegen ist, weil man es ist und das genießt. Ein Psychopath kommt da mit, viele steigen irgendwo aus.

Und es gibt andere Szenen. Kann man sich vorstellen ein Star auf der Bühne zu sein? Ein biederer Angestellter, der sein Glück in Zahlenkolonnen findet? Ein Hooligan, der Schlägereien als sein Hobby empfindet und dem gleichzeitig die Kameradschaft der Szene unendlich viel gibt? Kann man sich vorstellen Mutter zu sein und mit großer Lust alles für die Familie zu tun? Könnte man Wissenschaftlerin sein, der die Suche nach Erkenntnis alles gibt? All das repräsentiert bestimmte Prinzipien und zu einigen haben wir mehr, zu anderen eine geringere Affinität.

Die Entwicklung zur Vollkommenheit heißt in diesem Kontext, zu allen Prinzipien einen gleichen Zugang zu haben und diese mit der selben Selbstverständlichkeit tun und lassen zu können. Gewiss, ein anspruchsvolles Projekt der Ausgleich der Elemente, der Prinzipien, häufig eines von dem man sagt, dass es in einem Leben gar nicht gelingen kann. Außer vielleicht man ist zu Höherem berufen, aus welchem Grund auch immer. Doch es gibt auch unterschiedliche Ansichten darüber, ob der Ausgleich der Elemente oder Prinzipien schon alles ist, oder ob es nicht noch auf das Niveau dieses Ausgleichs ankommt. Vermutlich schließt sich beides nicht aus, denn wer denn Gegenpol integriert, konmt auch in der Entwicklung höher und insgesamt spricht viel dafür, dass es tatsächlich verschiedene Entwicklungsgrade gibt.

Spiritualität

Bei der hierarchischen Entwicklung scheint die Sache halbwegs klar zu sein. Höher ist besser. Spirituelle Systeme gehen über die der Psychologie hinaus und beileibe nicht alle landen im Licht und Liebe Kitsch. Aber dieses Höher macht in vielen Systemen eine entscheidende Wende. Höher, das klingt ein wenig danach, sich immer weiter von der Normalität und dem Alltag zu entfernen. Auf eine Weise ist das auch so, denn in manchen Systemen werden Stufen der Mediation geschildert, die sich in der Tat vom Alltagsbewusstsein und den dortigen Erfahrungen entfernen. Doch sehr oft findet man auch eine gegensätzliche Bewegung.

Exemplarisch kann man das am relativ neuen System der Spiral Dynamics, das wir in Die Entwicklungsstufen der Weltbilder (2) kurz vorstellten, erörtern. Kurz gesagt mögen sich all die Vertreter der verschiedenen Weltbilder untereinander nicht. Jeder denkt, seine Art die Welt zu sehen sei die einzig richtige und sei nach Möglichkeit auf die ganze Welt auszudehnen. Im Spiral Dynamics System gibt es an einer Stelle einen entscheidenden Sprung, zu einem zweiten Rang. Ist dies erreicht, hat man nicht mehr die Idee, die Stufe auf der man gerade ist sollte auf alle Menschen ausgedehnt werden, sondern man weiß, jede Vorgängerstufe im Rahmen ihrer relativen Bedeutung zu würdigen.

Gut ist demnach, einen prinzipiellen Rückgriff auf alle vorhergehenden Stufen zu haben, nicht nur die zuletzt erreichte zu leben. Auch Chögyam Trungpa Rinpoche, ein hoher Vertreter einer tibetischen Strömung des Buddhismus, der ein ähnliches System der hierarchischen Welten vorstellte, die aus der tibetischen Mythologie stammen, wurde einmal gefragt, in welcher dieser Welten er sich denn befände. In allen, war seine Antwort, er sagte nicht, dass er in der höchsten wäre.

Auch bei der Entwicklung nach oben geht es darum, einen reichhaltigen Rückgriff auf alle bisherigen Entwicklungsstufen zu haben, zumindest in einigen Bereichen. Das ist der Lehre der Archetypen sehr ähnlich und auch hier kann man schauen, inwieweit man die spezifischen Vorstellungen und Modi der einzelnen Stufen akzeptieren kann oder wo man aussteigt.

Doch in beiden Systemen, die die Entwicklung zur Vollkommenheit auf ihre je eigene Weise beschreiben, die archetypischen Systeme eher horizontal, die hierarchischen Systeme eher vertikal, wird eine Gemeinsamkeit deutlich: beide entfernen sich nicht von der Welt, sondern umarmen die ganze Welt, integrieren sie und ihre Bausteine immer mehr. Das unterscheidet sie von den Systemen davor, die alle in einer Einseitigkeit endeten. Nur geistig, nur gut, nur böse oder nur auf die Weitergabe der Gene aus.

Nondualität und Unberechenbarkeit

Gesetzt, irgendwo dort kämen wir in die heiße Zone, in der die Rede von der Vollkommenheit nicht einfach eine Wortleiche ist. Was könnte es denn dann heißen, Vollkommenheit in der eigenen Seele erreicht zu haben? Ziemlich einhellig könnte man sagen, dass es nicht darum geht, sich von der Welt zu entfernen, sondern in der Welt zu stehen und sie zu umarmen, all ihre Aspekte.

Aber war Welt nicht der Ort an dem das Leiden seinen Ausgangspunkt nahm? Ist es nicht ein eher kalter und finsterer Ort, voll von Orientierungslosigkeit und Aggressionen? Wenn man all diese verschiedenen Stufen der Entwicklung auch in sich hat und sich nicht von ihnen getrennt fühlt, hat man auch Verständnis für sie. Bei aller Vorläufigkeit und Unvollkommenheit ist da doch auch immer schon ein Teil jener Würde und Buddhanatur zu sehen.

Dennoch heißt das nicht, dass man das Leid der Welt nicht lindern sollte. Tatsächlich wird das oft als Motiv erwähnt, dass es darum geht, das Leid der Welt zu lindern. Wie geht das? Durch Abgehobenheit und Weltflucht jedenfalls nicht. Durch Weisheit und Upaya, was soviel wie geschickte Mittel, Weg oder List bedeutet. Eine Antwort die an sich keine ist, jedenfalls keine, die wir in Form einer Checkliste anwenden könnten. Es ist vielmehr eine Antwort, die die hohe Entwicklung bereits voraussetzt und sinngemäß nichts anderes bedeutet, als dass man schon wissen wird, was zu tun ist, wenn es so weit ist. Der Weise, der Heilige, der Erleuchtete findet einen Weg. Er sieht ja, was die Welt um ihn herum ihm anbietet.

Woran merke ich, wann es an der Zeit ist dies und das zu tun? Wenn man sich angesprochen fühlt. Ist es die Welt, die da ruft, ist es die Seele? Wir wissen es nicht. Chögyam Trungpa sagt, dass wir nie wissen können, wie viel Realität wir sehen und wie viel unsere eigene Projektion ist, aber beides ist ernst zu nehmen, denn es meint uns. Wir sind immer gefangen in unseren Projektionen und daher, auch da sind sich viele einig, gilt die Faustregel auch schon für uns. Da wo der einzelne im Leben steht, steht er zurecht. Das meint Esoteriker und Psychotherapeut Thorwald Dethlefsen, der indische Weise Sri Ramana Maharshi und der mittelalterliche Mystiker Meister Eckhart.

Wie ein echter Weiser oder eine Heilige, jemand dessen Entwicklung zur Vollkommenheit nahezu abgeschlossen ist reagieren wird, können wir nicht sagen, denn sie haben, aus im Text erläuterten Gründen, nahezu alle Freiheiten, da sie die Stufen der Entwicklung gegangen sind und die jeweiligen archetypischen Bausteine wenigstens prinzipiell kennen. In ihnen wohnt nicht nur der weise Apollo, sondern auch der Dionysos, der Gott des Wahnsinns, des Rausches, der Raserei und des Weins. Je mehr wir unseren Egozentrismus überwinden, umso freier werden wir, umso mehr entwickeln wir uns in Richtung Vollkommenheit. Und jeder mag nun selbst entscheiden, ob der Begriff für ihn faulig riecht oder zu gebrauchen ist.